| 제 목 : 가는 세월 | 조회수 : 1143 |

| 작성자 : 김종훈 | 작성일 : 2016-12-02 |

나도 이제 이런 주제를 가지고도 글을 쓰다니 필시 젊은 나이는 아닌가 보다. 하기야 어느 새 나도 반백년 인생을 지나고 있으니 그도 그럴 게다. 가는 세월 그 누구가 막을 수가 있으랴 흘러가는 시냇물을 막을 수가 있으랴.

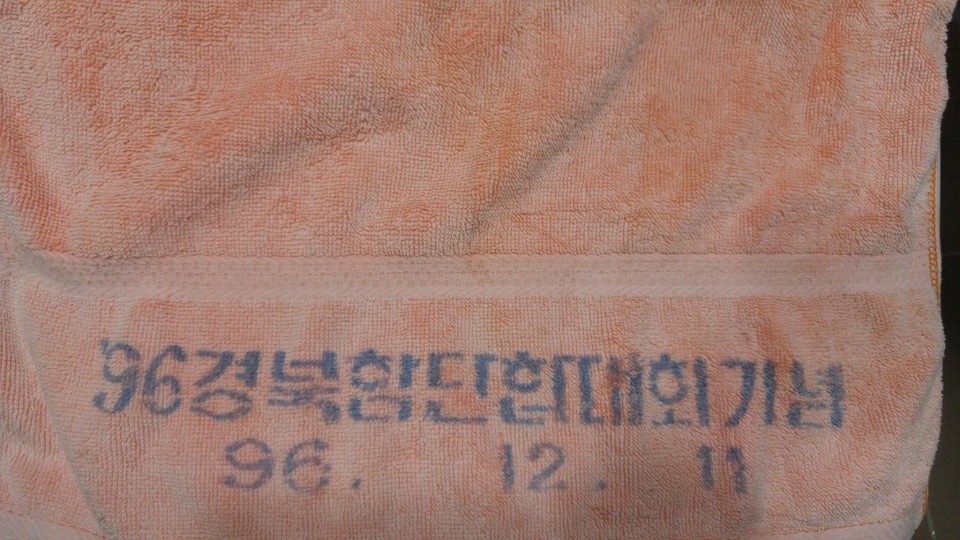

지난 주 유독 이 생각을 더 하게 된 데에는 이유가 있다. 이런 얘기까지 꼭 해야 하나 싶기도 하지만, 며칠 전인가 잠들기 전 몸을 씻고 발을 닦으려는데, 발 닦는 수건이 우연히 눈에 들어왔다. 언젠가 어디선가 받은 기념 수건인데, 그 수건에 적힌 날짜가 눈에 들어온 게다.

‘1996년 12월 11일 경북함 단합대회 기념’. 순간 그것을 보고 발을 닦으며 그리 생각했다. ‘아~ 벌써 10년 전이네...’

아마도 그때가 생생히 기억되어 그랬나 보다. ‘경북함’은 내가 해군의 12년 군목 시절 동안 잊지 못할 몇 군함들 중 하나이다. 그 어떤 배보다 자주 그 함정을 방문했었고, 자주 타기도 했으며, 심지어 해외 순항훈련까지도 그 군함을 타고서 3개월 간 세계의 바다를 누볐었다.

그러니 1996년 12월의 그날은 생생히 기억한다. 나 또한 그 단합대회에 참석하여 축하해주면서 수건 한 장도 선물로 받아왔던 일. 그러니 그 수건을 보자마자 ‘벌써 10년 세월이 훌쩍 가버렸구나’하는 생각도 절로 든 것이다.

그런데 정신을 차리고 보니 그게 아니었다. 1996년은 ‘10년 전’이 아니라 ‘20년 전’이었다. 순간 얼마나 놀랬던지. 그런 일로 놀래보긴 정말 처음이다. 세상에, 그게 10년 전이 아니라 20년 전이라니. 말도 안된다. 그렇게 또록히 엊그제 일처럼 기억하는 그 일이 20년 전일이라니. 그날 밤 나 혼자만의 충격은 이 글을 쓰는 지금도 가시질 않는다. 아니 세상에, 아무리 그래도, 20년 세월이 이렇게나 짧게 느껴지다니. ‘정말 인생은 하루 밤의 꿈이요 일장춘몽(一場春夢)’이란 말이 꼭 이를 두고 한 말이렸다.

그렇다면 난 지난 20년의 그 많은 세월을 뭘 하며 살아왔던가? 그 금 같은 세월을... 대체 뭘 하면서 여태껏 밥 먹고 살아왔던가? 생각해보니 참으로 부끄러웠다. 그 시간들을 허락하신 하나님 앞에 내세울만한 것이 별로 없었다.

물론 남들 보기엔 열심히 달려왔다 할 수도 있다. 하나님 주신 소명을 따라 이만큼이라도 이룬 것을 대단하다 할 수 있다. 하지만 난 그렇지 못하다.

그 중 제일 아쉬운 건, 지난 20년 세월 내 곁의 사람들을 더 사랑하지 못했던 일이다. 이 점에 대해선 늘 부족함을 느낀다. 성도들에게도 그러하고 가족들에게도 그러하다. 특히 내 가족에 대해선 더욱 그러하다. 이 점에 대해 내가 얼마나 부족한 사람이었는지는 아무도 모른다. 남편으로서 아버지로서 너무 부족했다. 20년 세월이 참으로 부끄럽다. 정말이지 김동길 교수의 말처럼, “오늘 여기 살아 있지만 내일 이곳을 떠날 우리. 그래서 더욱 내 가까이 있는 사람들부터 오늘 최선을 다해 사랑하리라”는 말을 진작 깨우쳤더라면 얼마나 좋았으랴.

그러고 보니 벌써 올해도 12월이다. 이제 더 떼어낼 것도 없는 마지막 달력 한 장만이 벽에 붙어있다. 정말 언제 그 열한장의 달력을 다 떼어냈나 싶다. 하기야 지난 20년 세월도 그랬으니 11개월쯤이야 순간이겠지.

문제는 앞으로다. 20년 세월이 엊그제 같다면 앞으로 20년 세월은 더하면 더했지 덜하진 않을 터. 더 빠르지 않을까? 지난 1년도 그랬다면 내년은 더 그러지 않을까.

그러니 정말 정신을 차려야 한다. 귀를 열어 시간이 말하는 것을 다시 들어야 한다. ‘황금’보다 더 값진 것이 ‘지금’임을 다시 명심해야 한다.

| 이전글 : 배움 | |

| 다음글 : 전화 한 통 | |

| 이전글 다음글 | 목록보기 |